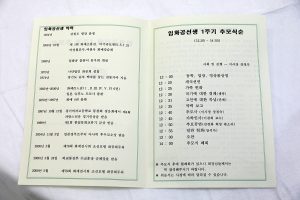

임화공선생 1주기 추도사

선생님, 우리 임화공 선생님

어디론가 떠나셨던 우리 선생님께서 홀연히 당신 따님 댁에 오신다기에 선생님 훈도를 받던 많은 제자들 가운데 몇몇이 선생님의 풋풋한 훈도를 받고 싶어 여기 이렇게 선생님 앞에 모여 앉아 있습니다. 선생님을 그리워하고 존경하는 마음에 목이 매입니다.

저희들은 30년 또는 40년을 선생님으로부터 우리 한국의 전통화예‘꽃꽂이’를 배웠습니다. 저희들 제자들로 보면 젊은 시절의 30년-40년은 자기 인생의 전부라 해도 과언이 아닙니다. 이 시기에 선생님께서는 자상하게 타이르고 호되게 야단치시며 저희들이 제대로 배워 한국의 전통 꽃꽂이가 무엇인가를 우리나라 꽃꽂이 사회는 물론 일본을 비롯한 외국에도 널리 전파되기를 원하셨습니다.

선생님께서는 꽃꽂이의 황무지나 다름없는 이 땅, 더구나 3년 동안의 남북 상잔(한국 전쟁)의 황폐한 이 나라에서 상처 받은 육신과 영혼을 위안하려 하셨습니다. 선생님은 한 송이 꽃, 한 줄기 가지를 화대에 꽂는데도 철저하게 이 땅 ‘한국’의 풍취를 살리려 애쓰셨습니다. 당신 형편으로서는 감당하기 어려운 서울 도심 오 십리 밖 송추에 수천 평의 임야를 사서 우리 흙으로 가마를 쌓고 우리 장작으로 불을 땠습니다. 우아한 백자 회기 밑바닥에는 임화공을 뜻하는 화華자가 친필로 새겨 있습니다.

국민 소득이라야 백 달러도 되지 않던 1958년 10월 한국은행 뒤 북창동에 있던 ‘미국 공보원’에서 ‘화예 소품 전’을 여셨습니다. 하나 밖에 없는 여성 월간지 ‘여원’사를 통해 화예강습소를 여셨습니다. 우리 나라 최초의 꽃꽂이 전시회와 우리나라 최초의 꽃꽂이 강습은 이렇게 이루어졌습니다. 뒷날 800도의 열기로 그릇을 굶는 그 뜨거움이 선생의 가슴을 태워 이처럼 엄청난 한국 화예사의 첫 페이지를 장식했음을 우리는 뒤늦게야 알았습니다.

여러분께서 잘 아시다 시피 1973년은 우리 ‘사단법인 화공회’華公會 원년입니다. 선생님께서는 이만 하면 크게 자랑 할 만 하지는 못하더라도 어디에 내놓아도 손색이 없을 만큼 심혈을 기울여 마침내 ‘화예 백인집’(전 6권)을 내셨습니다. 이 책은 수 십 만부가 나가는 일본 최고의 여성지 ‘슈후노 도모’가 흔쾌히 출판을 맡아 1983년부터 2006년까지 20 여년 이어 왔습니다.

우리 임화공 선생님으로부터 저희들이 배운 것은 ‘꽃꽂이’만이 아닙니다. 선생님께서는 유달리 여성에 그치지 않고 ‘한국 여성으로서의’ 아름다움과 우아함을 지키려 애쓰셨습니다. 한복을 입으셔도 전통한복, 제대로 된 격식 있는 한복을 입으셨고 신발과 버선 손에 드시는 핸드 빽 하나에도 품위를 지켰습니다. 우리는 선생님이 담아 주시는 김치 한두 포기나 육포 한 봉지 약식 한 도시락에서도 선생님의 정성을 느낍니다. 그것은 바로 선생님이 평생 곱게 간직해 오신 향기가 아니고 무엇이겠습니까. 고결한 품격, 우아한 정취가 몸에 베이셨습니다.

선생님께서 전시회를 연 곳이 처음부터 값 비싼 조선호텔 전시장이었습니다. 천정이 엄청나게 높은 253평의 전시장 규모에 놀라는 사람은 많습니다. 그러나 정작 왜 여기에서 전시를 하시게 됐는지 생각하는 사람은 많지 않은 듯합니다. 선생님과 수십 년 교분을 가져온 일본의 지인 우에노 선생은 다음과 같이 전시회 풍경을 그리고 있습니다. “임화공 여사는 전시장 입구에서 치마저고리 모습의 한복으로 정중하게 손님을 맞이하신다. 텔리비젼 케메러가 돌아가고 케메러의 스트로보가 터지는 가운데 문화계와 정계 재계 매스컴 관계 명사들이 주인공인 임화공 여사와 인사를 하며 담소하면서 전시장으로 빨려 들어간다. 초청 받은 손님 가운데 부부동반 한 외국 손님이 유달리 눈에 띈다.” 인터내셔널 서울 지부의 회원이나 외교관 부인들의 작품도 따로 코너를 두고 있다. 임화공 여사는 보이지 않게 한국문화의 진짜 맛과 향기를 외국의 상류층에게 전파하는 외교활동을 말없이 해왔습니다.

선생님은 말년에 정부로부터 ‘수교 훈장 숭례장’을 받았고 이에 앞서 ‘아사히 후우꼬오상’(욱일쌍광장)을 받았습니다. 이러한 영예는 선생의 자랑스런 업적을 기리기에는 크게 아쉬운 것입니다 .

선생님이 나신 곳은 지금은 휴전선 이북인 강원도 평강입니다. 어려서 서울에서 학교를 다닐 만큼 유복한 가정에서 태어나셨습니다. 하지만 1945년 해방은 고향을 잃게 만들었고 1950년의 전쟁은 두 아이를 둔 젊은 여성을 홀로 남겼습니다. 그러한 고통을 겪으면서도 미군용 모기장을 싸구려 시장에서 사다가 옷감을 만들어 내다 팔아 생계를 이어가며 아이들이 구김살 없이 크도록 다둑였다고 합니다.

94년의 선생님 한 평생은 꽃에 의지한 한 평생이 아닌가 합니다. 꽃의 향기로 고달픈 삶의 고통을 씻어 내고 꽃의 굳센 생명력에서 자신의 의지를 불무질 하지 않았을까 싶습니다.

선생님의 눈에서 흐르는 눈물을 누가 보았는지 저희들은 모릅니다. 꽃은 졌다가 다시 피고 피었다가 다시 집니다. 사람은 한번 가면 그만입니다. 그러나 선생님께서 저희들에게 뿌려주신 순결한 영혼의 향기는 선생님이 어디 계시든 저희들이 어디 있든 사라지지 않을 것입니다.

2019년 2월 19일

임화공 선생님 1주기에 눈물을 거두며 화공회를 이은 화공회장협회가 올립니다.